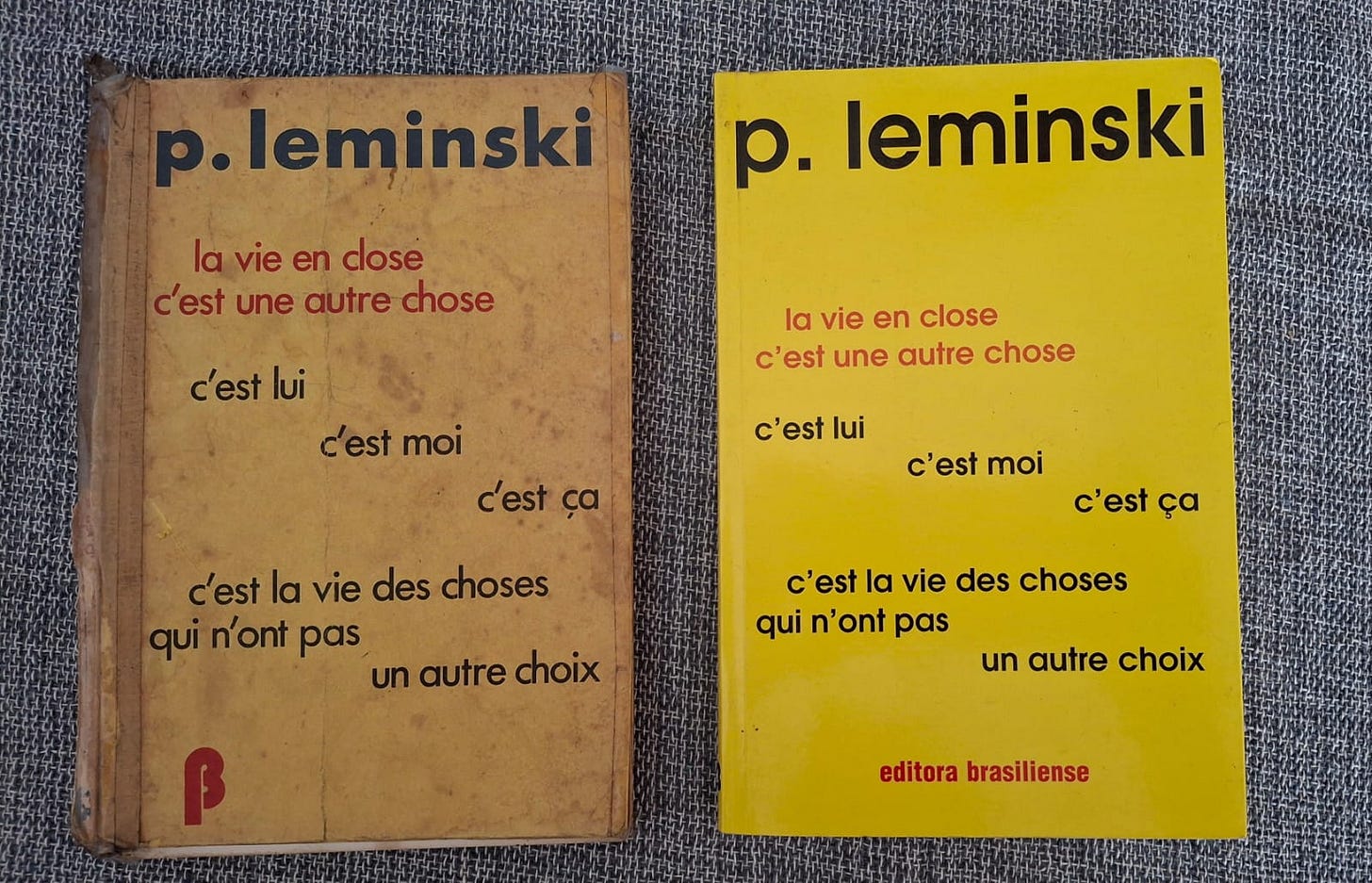

Meu exemplar de La vie en close é um trapo sujo que em que se notam à primeira vista: marcas circulares de xícaras de café, gotas de vinho e outras bebidas de origens insondáveis, cruzinhas tímidas de canetas que não ousaram marcar o poema, restos ancestrais de cinza de cigarro, talvez um traço ou outro de plantas ilícitas, orelhas dobradas, sujeiras inclassificáveis, digitais próprias e provavelmente alheias, lombada salva com um durex que já não segura mais a onda e uma quantidade incalculável de apertos no coração.

Na folha de rosto, tem o nome da minha mãe, escrito na letrinha de professora que ela não era, e a data: 1991. Dois anos depois da morte do poeta, que tinha escrito numa carta a um amigo, cinco anos antes, que daria um tempo na bebida porque não queria morrer “como Fernando Pessoa, de cirrose hepática, aos 44 anos”. (Leminski morreu exatamente assim, de cirrose hepática, aos 44. Quanto ao Pessoa, morreu de cirrose hepática aos 47, erro do Leminski, que assim inaugurou o oráculo premonitório do erro de si mesmo).

Eu tinha, portanto, 13 anos quando esse livro chegou na minha casa, como chegaram Rumo à Estação Finlândia, a biografia da Olga Benário, História da riqueza do Homem, A insustentável leveza do ser e os livros que simplesmente apareciam e roubavam minha mãe nos finais de semana. Aos 13, eu vivia naquele limbo de pré-adolescente que já tinha gabaritado a coleção Vagalume (um beijo pro Jiro Takahashi), mas que ainda não dava conta de encarar, sei lá, um Machado por conta própria. Uma das sortes de ser velha é que não deu tempo de ter a minha ingenuidade violada pelos ditos romances Young Adult, e fui obrigada a encarar talvez mais cedo do que o recomendado Adult Adult. Aí vieram caoticamente Camus, Salinger, Dalton, Leminski.

O Leminski foi um susto, primeiro porque eu não fazia ideia de que poesia era aquilo. Entender que língua e linguagem são uma diversão, que palavras têm caráter, que frases criam expectativas, que quebrar o que se espera de uma frase é fazer filosofia, que rima é construção de sentido, que ritmo faz ironia, que tem ato falho, trocadilho, limerique, haicai, foi descobrir que o que a gente tem primeiro na vida, que é a linguagem, é a fonte máxima da inteligência, da invenção e da diversão. E esse presente foi o Leminski que meu deu.

Uma amiga do tempo da escola, quando saiu o anúncio do homenageado, me escreveu que lembra de mim na hora do recreio no pátio do Colégio Pio XII com “aquele livro amarelo do Leminski” debaixo do braço. Amigos da faculdade lembram que eu queria enfiar uns versos do Leminski de epígrafe nos trabalhos que eu fazia deslumbrada com a Filosofia, fosse Anaxágoras ou Leibniz. Ainda na faculdade de Filosofia, eu me apaixonei perdidamente por Schlegel, quando li a definição do que era um chiste: “o surpreendente reencontro de dois pensamentos amigos que não se viam há muito tempo” — e eu só conseguia pensar que o romantismo alemão explicava perfeitamente meu encanto pelo Leminski. Meu amigo principal, com quem morei por cinco anos, tem guardado com ele um longo conto do Leminski, “Céu embaixo”, que escrevi à mão e dei de presente a ele quando deixamos de morar juntos, numa época que a gente achava sarcástico ser meio deprimido. Durante muito tempo eu soube de cor as cinco primeiras páginas de Catatau, que repito na cabeça feito um mantra quando tenho insônia ou só quando preciso me acalmar. Quando meu filho era bebê, inventei uma musiquinha com o poema “A lua no cinema” pra fazer ele dormir. Foram infinitas vezes que o Leminski me salvou, como oráculo, como xaveco, como revelação, como risada, como deleite, troça, vingança, esperteza, dor de cotovelo, brilho, humor. Se eu gosto tanto de Palavra, em grande parte foi o Leminski que me ensinou.

Depois vieram o Bandeira e o Drummond, o Maiakóvski, o João Cabral, o Pound, o Vallejo, a Pizarnik, a Ana C., a Hilda, o Lorca, o Wally, o Torquato, o cummings, o Bananére, o Rimbaud, e a turma toda — poesia é gostoso demais, gente, acreditem. Mas o Leminski foi um abre-alas, não só da poesia, não só da literatura, mas da linguagem. Hoje ele é um pouco como um amigo antigo, com quem ri e aprendi e descobri as coisas mais banais, mas que quando a gente se reencontra, décadas depois, a conversa continua, nós dois mais velhos e melhorados, porque sabemos olhar pro que ainda importa, e dar risada do que a gente gosta.

Por isso eu estou tão emocionada e feliz com essa homenagem. Porque depois que a gente divulgou, eu vi muita gente comemorando, dizendo coisas muito parecidas com as que eu disse aqui, que o Leminski abre uma possibilidade de poesia, e que isso é tão bonito, e que bonito que isso está na Flip.

Hoje, eu cometo ess’A Lábia fora de hora (que, prometo, não vai se repetir) só porque estou um pouco a menina emocionada que levava aquele livro amarelo na mochila para o Colégio Pio XII. E de meninas emocionadas, vocês sabem, o inferno está cheio.

Extra, extra! Que venham outras!

Laico, saiba ler, é lábia social.

#palindromo

Ai que coisa mais imperdível vai ser essa Flip!